Para ela, minhas palavras – as que escrevi e as que ainda não. Para minha mãe – e eterna professora –, minha vida.

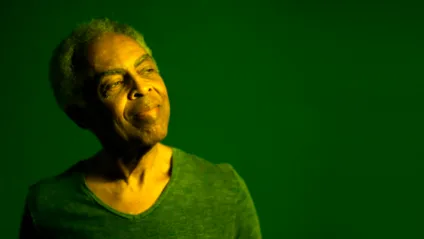

[media-credit name=”Nina Moraes” align=”alignleft” width=”300″] [/media-credit]Você nasceu rodeado de professoras, dizia minha mãe.

[/media-credit]Você nasceu rodeado de professoras, dizia minha mãe.

Elas que me deram o nome de Marcelino. Meu nome seria Marcelo. Mas aí o filme Marcelino Pão e Vinho fez muito sucesso. As professoras gostaram. E minha mãe fez a vontade das professoras.

– Esse menino vai ser professor quando crescer, dizia ela.

E me educou a ler. O mundo. Minha mãe era a minha voz. O meu sotaque. O meu amor maior. E, de Sertânia, Sertão de Pernambuco, ela nos levou a Paulo Afonso, na Bahia. E depois ao Recife. Os nove filhos.

– É preciso estudar para ser gente.

Grande, grande. De pequeno, eu já gostava de viver escrevendo. E escrevia as cartas da casa, os cartões de Natal.

– Não disse que ele vai ser professor?

E fui fazendo teatro, inventando peças. E a minha mãe ali, acompanhando meus primeiros passos. Sempre orgulhosa. Das notas que eu tirava na escola. Dos livros que criava. Das reportagens no jornal.

Guardou todas elas, as reportagens.

Ai de mim se não a avisasse quando saía uma matéria. Ela mandava comprar. Erguia o jornal aos céus. E agradecia. Ela era a minha alegria. Aquele entusiasmo no coração dela.

– Criei todos os meus filhos com muita reza e sacrifício.

Agradecia o milagre de ver todo mundo crescido, solto na estrada.

Na semana passada, em uma palestra em uma biblioteca no Rio de Janeiro, me perguntaram qual a maior felicidade, assim, que a literatura me dava. Essa felicidade, respondi: a de ver os olhos da minha mãe. Brilharem. Os olhos de Maria do Carmo Freire, Dona Carmélia, minha velha, minha Dona Carminha.

– Professor é igual a escritor, ela defendia.

Lembro: pedi para o meu sobrinho comprar o Jornal do Commercio, lá do Recife,

edição do dia 25 de maio do ano passado. Coincidentemente, havia saído uma reportagem comigo. Ave!

– Por favor, leve para ela ver, no hospital.

Minha mãe estava internada. E eu sabia que a literatura a deixaria menos doente. E

deixou. Depois eu soube: ela, revigorada, levantava da cama, mostrava minha foto às

enfermeiras.

– Veja, é meu filho.

Ao meu lado, participando do mesmo evento e à mesma página de jornal, estava uma foto do escritor Ronaldo Correia de Brito. Também doutor. Ele, Ronaldo que, inclusive, cuidou dela. Junto ao meu primo Wilson Freire, também escritor e também médico.

Mas voltemos: mostrava ela a nossa foto, a minha e a do Ronaldo. Elétrica. E abria um sorriso. E compartilhava o tesouro com pacientes, familiares, quem chegasse.

– Nasceu rodeado de professoras.

Ensinava ela. Minha querida. Minha luz eterna. Que descansou, enfim. No dia 30 de maio de 2010. Há cerca de um ano ela foi embora. Feliz.

Se o meu ofício nasceu, assim, para dar esse orgulho à grande guerreira que ela foi, morrerei satisfeito.

Um dia, a gente se reencontra.

Fico eu com essa gratidão no peito. Essa saudade infinita.

Para ela, sempre, todas as minhas palavras – as que escrevi e as que ainda não.

Para a minha mãe – e eterna professora –, minha vida.

* Marcelino Freire é escritor. Autor, entre outros, de Contos Negreiros (Record – Prêmio Jabuti 2006) e do recém-lançado livro de contos Amar é crime (Edith).

** Publicado originalmente no site da revista Carta Capital.