A construção de grandes rodovias para interligar a Amazônia aos grandes centros nacionais e aos portos, e de lá para o mundo, foi uma das principais políticas da ditadura militar para a região. Por meio delas, chegaram trabalhadores, máquinas e insumos para os empreendimentos e, é claro, a produção teve um meio de ser escoada.

A construção de grandes rodovias para interligar a Amazônia aos grandes centros nacionais e aos portos, e de lá para o mundo, foi uma das principais políticas da ditadura militar para a região. Por meio delas, chegaram trabalhadores, máquinas e insumos para os empreendimentos e, é claro, a produção teve um meio de ser escoada.

Cada uma dessas estradas guarda uma história de destruição, morte e ilusões de desenvolvimento. O governo militar (e os do período democrático) venderam a ideia de que a Amazônia é um grande deserto verde a ser ocupado (lembra do lema “homens sem terra para uma terra sem homens”?), o que não condiz com a verdade – considerando que a região já era ocupada por povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses. As estradas passaram por cima deles, construídas de forma irracional sem preocupações com meio ambiente (que era visto como coisa de bicho-grilo na década de 1970). Tanto que a floresta deu o troco e muitas estradas foram engolidas pela mata e pela terra, sendo intransitáveis em determinadas épocas do ano até hoje.

Ok, tudo isso já conhecemos. O problema é que a história se repete e, nesse exato momento, o governo brasileiro está colocando em prática a revitalização dessas estradas. A intenção é colocá-las em condição de uso pleno nos próximos anos. A terraplanagem e o asfalto estão facilitando a vida de muitos, contudo, ao mesmo tempo, possibilitando o aumento do desmatamento, a expulsão de comunidades tradicionais, a grilagem de terras, a mineração irregular, a biopirataria, o trabalho escravo, a prostituição infantil, a contaminação ambiental, a formação de centros urbanos precários, o desvio de recursos públicos. Além de conflitos pela terra entre grileiros, posseiros, camponeses, governos e grandes empresários, que certamente resultarão em mais mortes. O problema não é a obra em si, mas sua execução sem respeitar previsões de impactos ou mesmo ignorar a discussão com as populações diretamente atingidas. Ou imaginar que a utilização de hidrovias na Amazônia, por exemplo, seria algo mais limpo e racional.

As principais estradas nesse processo são a BR-163 (Cuiabá-Santarém), a BR-319 (Porto Velho-Manaus), a BR-230 (Transamazônica), e uma que não está nos mapas, mas é real: a Transiriri, que liga o Sudeste ao Sudoeste do Pará.

Alfredo Nascimento, que deixou o Ministério dos Transportes em julho por conta de denúncias sobre um esquema de superfaturamento em obras envolvendo servidores da pasta, foi um árduo defensor na mídia da recuperação/asfaltamento da BR-319, que liga o Amazonas, seu Estado, a Rondônia, na Amazônia ocidental.

Negava que a obra causaria impactos ambientais, defendendo a demarcação de áreas de conservação no entorno da rodovia. O governo federal tentou a mesma coisa na Cuiabá-Santarém, mas alguém esqueceu de avisar as madeireiras que continuam “trabalhando” por lá. Também disse que haveria ampla discussão com a sociedade em audiências públicas, que, no Brasil, têm funcionado apenas para legitimar uma decisão já tomada, uma vez que as opiniões das populações locais raramente são ouvidas – vide o projeto de Transposição do São Francisco.

A obra é para lá de polêmica: beneficia quase somente o Polo Industrial de Manaus, embora tenha apelo entre a população (que imagina, assim, ter outra alternativa para viajar, além de barco e avião). Trem? No Brasil? Imagina… Na época das eleições, quando o tema ganhou o debate público, o Grupo de Trabalho Amazônico, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e a Comissão Pastoral da Terra eram radicalmente contra a pavimentação – os motivos são velhos conhecidos: conflitos fundiários e desmatamento.

O número de trabalhadores rurais, camponeses, indígenas, posseiros, ambientalistas e religiosos vítimas de violência na Amazônia tem sido grande, do tamanho das possibilidades de ganhos vislumbrados pelo capital nacional e estrangeiro e pelos coronéis locais. Essas rodovias cruzam áreas de conflito ou que são consideradas de alto risco para esses grupos.

Relembrar é viver: durante a construção da BR-174, que cortou o território Waimiri Atroari, entre Roraima e o Amazonas, o exército brasileiro controlado pela Gloriosa quase levou à extinção o povo kinja na década de 1970. Há relatos de bombas lançadas por aeronaves na população.

Outros relatos apontam o massacre de indígenas no Mato Grosso na década de 1960, quando fazendeiros, com o apoio de representantes do Estado, teriam lançado objetos contaminados com doenças, como sarampo, nas aldeias indígenas para dispersar o pessoal.

Como todos sabemos, hoje isso não mais aconteceria. Até porque o governo brasileiro não teria a coragem de desalojar populações tradicionais em nome do desenvolvimento trazido na forma de uma hidrelétrica, por exemplo…

(Isso me lembra uma declaração bisonha do ex-ministro dos Transportes do governo Fernando Henrique, Eliseu Padilha: “No Brasil existem dois pretos que são admirados por todos. Um é o Pelé, que é o nosso rei de sempre. O outro é o rei asfalto. Todo mundo gosta do asfalto. É o preto que todo mundo gosta”. No dia seguinte, tentou consertar o feito com o próprio Edson Arantes do Nascimento: “Não tive nenhuma intenção pejorativa ou de racismo. O Pelé e o asfalto são valores que o povo brasileiro estima”. Achou triste? Já ouvi coisa do mesmo nível da boca de defensores de rodovias a todo o custo.)

Nos últimos meses, o impasse sobre a concessão da licença ambiental para usinas hidrelétricas na Amazônia trouxe à tona a discussão sobre o impacto dos grandes projetos de infraestrutura na região. As rodovias, personagens principais desta pauta, são, é claro, alguns dos melhores exemplos. Mas a ampliação da oferta de energia, necessária para o crescimento do país, com a construção de usinas são os projetos mais polêmicos por terem maior potencial de alteração das realidades social e ambiental locais. Algumas das rodovias, como a Porto Velho-Manaus e a Transamazônica, cruzam áreas em que serão construídas as principais hidrelétricas planejadas no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).

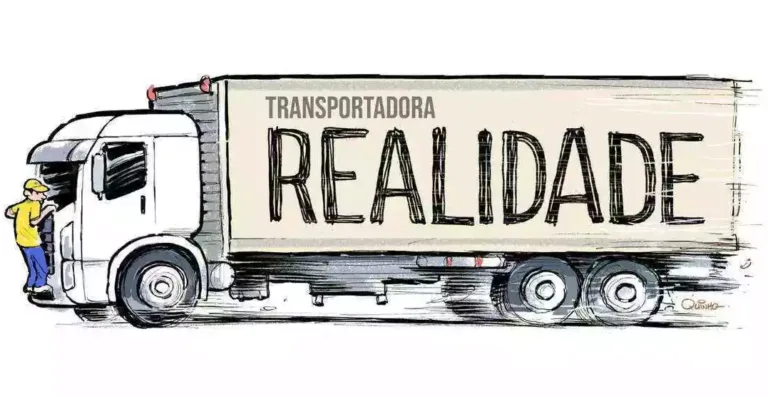

A gente boa que mora por aquelas terras está sendo atropelada, sem nem ter tempo para anotar a placa do caminhão. Que pode ser de madeira, gado, arroz ou soja.

* Publicado originalmente no Blog do Sakamoto.