Em Marajó, comunidades questionam venda de créditos de carbono sobre seu território

.

Por  –

–

Projeto privado em fazendas sobrepostas a duas reservas extrativistas é contestado por moradores, que prestam os serviços ambientais e não têm acesso direto aos recursos gerados

Cobrado pelas altas taxas de desmatamento na Amazônia na Conferência do Clima da ONU (COP-26), em novembro, o governo brasileiro apresentou como foco da estratégia para atacar o problema o Floresta+, programa de pagamentos por serviços ambientais com recursos do Fundo Verde para o Clima (GCF, na sigla em inglês), uma iniciativa global liderada pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). O Brasil foi o primeiro país a fazer parte do projeto piloto do programa, conhecido por aqui como Floresta+ Amazônia, por ter obtido a redução dos níveis de desmatamento no bioma em 2014 e 2015. Os recursos foram aprovados em fevereiro de 2019, quando o Brasil recebeu uma doação de US$ 96,4 milhões do Fundo Verde.

Regulamentado no governo Bolsonaro por uma portaria ministerial de julho de 2020, o Floresta+ foi vendido como novidade pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, em Glasgow. Em discurso a líderes de Estado durante a COP-26, ele defendeu o programa sob o argumento de que em vez de punir os infratores ambientais, a ênfase do governo estaria na “lógica positiva do incentivo”, conforme disse. Importante dizer que os projetos de REDD+ (Redução de Emissões provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal), que pode ser usado para captar recursos em projetos como o Floresta+, têm como objetivo remunerar a preservação e conservação florestal. O combate ao desmatamento ilegal depende da fiscalização, principal fator da queda de desmatamento entre 2008 e 2015. Em 2021, o desmatamento na Amazônia atingiu a maior taxa anual desde 2006, embora o governo tenha escondido esses números em Glasgow.

Outro ponto relevante a destacar é que os projetos de pagamento por serviços ambientais não são executados apenas pelo Estado: há anos ocorrem no setor privado por meio, por exemplo, da venda de créditos de carbono para empresas, organizações ou até mesmo outros governos para compensar suas emissões de gases de efeito estufa (GEE). No caso dos projetos REDD+, os créditos dependem da preservação feita majoritariamente em áreas onde vivem povos e comunidades tradicionais, já que são eles os principais agentes da conservação. Mas, apesar do apoio internacional, muitos desses projetos realizados, que até o momento não são controlados pelo governo, já foram alvo de denúncias de violações de direitos territoriais e desrespeito à autonomia dessas comunidades.

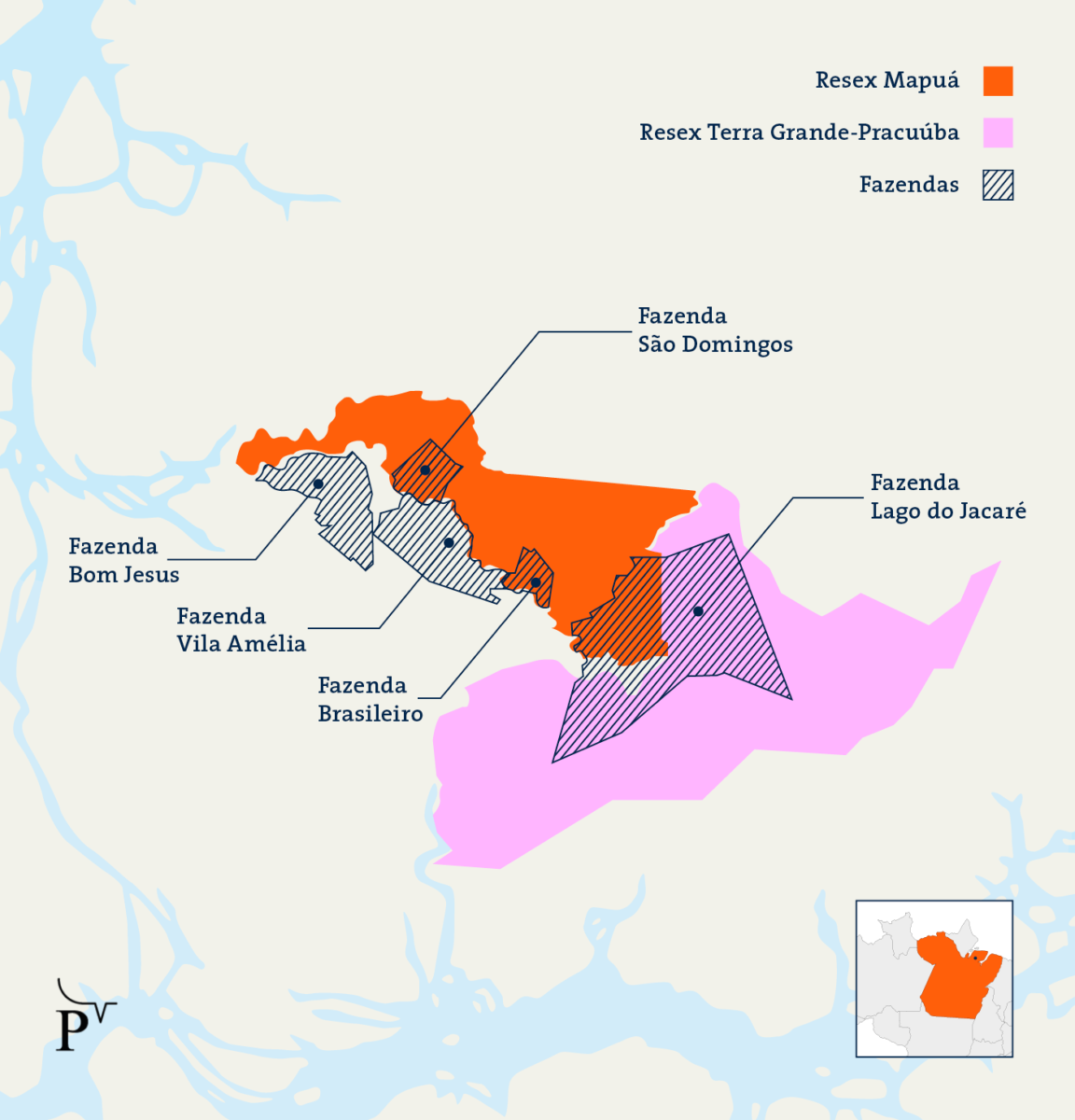

A Agência Pública encontrou uma iniciativa privada de REDD+ na Ilha do Marajó, no Pará, em que a venda de créditos de carbono é relativa a imóveis sobrepostos às áreas das Reservas Extrativistas (Resex) federais Mapuá e Terra Grande-Pracuúba. Entrevistadas pela reportagem, lideranças e moradores das Resex questionaram a legitimidade do Ecomapuá Amazon REDD Project, que tem negociado créditos com grandes empresas multinacionais. As Resex são Unidades de Conservação baseadas em manejo tradicional e sustentável, criadas pelo governo federal em 2005 e 2006, respectivamente, a partir da reivindicação das próprias comunidades tradicionais que historicamente vivem na região.

Projeto em área de Resex

Os créditos de carbono gerados por projetos de REDD+ são emitidos de acordo com uma projeção do desmatamento impedido. Além de evitar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) resultantes do corte das árvores, a preservação da floresta garante que ela continue atuando como sumidouro de carbono da atmosfera. Para calcular o desmatamento evitado, a projeção compara as taxas de corte de árvores na área do projeto às de uma região de referência com características semelhantes de uso da terra, mas com maior tendência de desmatamento. A diferença entre as emissões em decorrência do desmatamento na região de referência e na área do projeto é que gera os créditos – cada um deles corresponde a uma tonelada de CO2 equivalente.

São créditos desse tipo os vendidos pelo Ecomapuá, projeto da empresa Ecomapuá Conservação Ltda, com sede em Belém, capital do Pará. A companhia tem como donos Chan Lap Tak, natural de Hong Kong, e a Bio Assets Ativos Ambientais Ltda – empresa da qual “Lap Chan”, como ele é conhecido no Marajó, também é sócio e representante legal.

Até julho de 2001, a Ecomapuá Conservação, que já tinha sido comprada por Lap Chan, chamava-se Santana Madeiras Ltda; mudou de nome quando transformada em empresa de conservação e florestas nativas. Na transação, o empresário também adquiriu as fazendas da madeireira, localizadas nos municípios de Breves, Curralinho e São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó. É em cinco dessas propriedades, em área de 97 mil hectares, que o projeto de venda de créditos de carbono é realizado. De acordo com documentos analisados pela reportagem, ele teve início em setembro de 2002, quando foi publicado um estudo, encomendado pela Ecomapuá Conservação, com a análise do risco de desmatamento para o local nos trinta anos seguintes.

O problema é que, das cinco fazendas, quatro – Brasileiro, Vila Amélia, Lago do Jacaré e São Domingos – estão parcial ou quase totalmente sobrepostas às áreas das Resex Mapuá e Terra Grande-Pracuúba. Segundo levantamento feito pela Pública, aproximadamente 65% da área das fazendas incide em áreas de reservas.

Pelo menos até 2017, a coordenação técnica do Ecomapuá foi feita pela empresa de projetos ambientais Sustainable Carbon, sediada em São Paulo, que comercializa créditos de carbono gerados por outras iniciativas semelhantes, como o projeto de REDD Florestal Santa Maria, desenvolvido em uma fazenda em Colniza, no Mato Grosso. Em seu site, a Sustainable Carbon afirma já ter vendido “soluções de GEEs” para mais de 100 empresas em 23 países.

Com a consultoria da Sustainable Carbon, o Ecomapuá conseguiu, em 2013, a certificação Verified Carbon Standard (VCS), concedida pela organização norte-americana Verra. Segundo seu próprio site, o VCS “assegura a credibilidade dos projetos de reduções de emissões” de GEE, sendo o programa de validação mais utilizado do mundo para iniciativas desse tipo. Desde então, o Ecomapuá pode vender créditos de carbono, com aval para seguir com a atividade até pelo menos 2022.

Do lado dos compradores estão grandes empresas como o banco Santander do Brasil, que obteve 29,4 créditos do projeto correspondentes às emissões de 2019 – ou seja, compensou 29,4 toneladas de CO2 equivalente; o Instituto Unibanco, que adquiriu 920 créditos pelas emissões de 2016; a filial brasileira da consultoria de serviços financeiros Deloitte, que comprou, de 2015 a 2017, 18.270 créditos; e a provedora de serviços marítimos Swire Pacific Offshore, que compensou por meio do Ecomapuá 150 mil toneladas de CO2 liberadas na atmosfera em decorrência de suas atividades em 2016. Conforme informações da própria Verra, desde 2013 o projeto já comercializou 1,48 milhão de créditos de carbono, mas não é possível saber o valor que renderam à Ecomapuá Conservação Ltda.

Apesar do aparente sucesso no mercado, as populações das reservas extrativistas, concessionárias dos territórios perante o Estado brasileiro, não têm poder direto de decisão sobre os rumos do Ecomapuá. À Pública, lideranças das Resex disseram também não ter acesso direto aos recursos recebidos pelas empresas com a comercialização dos créditos – nem sequer sabem o volume em dinheiro que representam.

Associação vai à Justiça

O presidente da Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Mapuá (Amorema), Adimilson Barbosa, conta à Pública ter tomado conhecimento da real atividade do projeto anos depois da emissão de créditos de carbono. “Eu tenho o projeto dele, são mais de 90 páginas, tudo em inglês. Nós conseguimos traduzir 15 páginas só”, afirma. “Como é que a comunidade tem conhecimento se ninguém domina o inglês lá?”, contesta.

Em dezembro de 2018, pouco depois de descobrir a situação, a Amorema apresentou à Justiça um protesto, solicitando que fosse interrompido o prazo para a adoção de medidas judiciais em relação ao projeto – caso esse prazo vencesse, de acordo com a lei, a associação perderia o direito de exigir qualquer compensação. O pedido, que tinha como alvo a Sustainable Carbon e a Deloitte Brasil, uma das compradoras dos créditos, foi aceito, e agora seus advogados preparam-se para entrar com uma ação pedindo indenização contra as empresas.

Benedito Charles da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) e tesoureiro da Amorema, relata que eles decidiram recorrer à Justiça para “cobrar o direito” dos moradores da Resex Mapuá. “A gente quer que eles simplesmente paguem o direito das pessoas que vivem lá cuidando voluntariamente [da área] enquanto ele [Chan Lap Tak] diz que é dono, mas os donos são as pessoas que estão lá há gerações”, declara.

Segundo Charles – como é conhecido na Resex –, após terem tomado ciência da venda de créditos de carbono, as lideranças da reserva extrativista se articularam para divulgar a informação. “Fizemos um trabalho de comunidade em comunidade para que a população em geral ficasse sabendo do grande projeto que estava sendo executado em cima das áreas e simplesmente não chegava nada para elas”, explica.

Empresas dizem que reservas não existem

As Reservas Extrativistas são resultado da luta capitaneada pelas comunidades seringueiras da Amazônia a partir dos anos 1980, quando eram lideradas por Chico Mendes, assassinado em 1988. A reivindicação dos seringueiros era por uma política que unisse reforma agrária e proteção ambiental. Em 2000, as Resex foram incluídas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que define como seus objetivos básicos a proteção dos “meios de vida e da cultura” das populações extrativistas e a garantia do “uso sustentável dos recursos naturais da unidade”.

Em outras palavras, o modelo das Resex nasceu do reconhecimento da ligação intrínseca entre o modo de vida tradicional dos povos extrativistas e a preservação ambiental das áreas que ocupam. Há Resex de pescadores do litoral e de ribeirinhos, de seringueiros, de quebradeiras de coco, de coletores de castanha e de açaí, por exemplo.

Elas também são Unidades de Conservação de domínio público e, portanto, terras privadas com títulos válidos e legais em seu interior têm que ser desapropriadas – o que inclui a indenização de seus donos – para que seja feita sua desintrusão, garantindo o usufruto do território apenas às comunidades. Isso é feito a partir da Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) pela União às populações extrativistas, representadas por associações. O órgão responsável pela emissão do contrato de CDRU é o ICMBio, que faz a gestão das Unidades de Conservação federais em todo o país. As associações representantes dos moradores das Resex Mapuá (Amorema) e Terra Grande-Pracuúba (Amoretgrap) receberam o termo de CDRU em março de 2010 e outubro de 2011, respectivamente.

A Ecomapuá Conservação e a Sustainable Carbon, entretanto, questionam a própria existência das reservas extrativistas já que, segundo eles, a desapropriação das terras não foi feita pela União, o que garantiria o direito de Lap Chan sobre elas. Os documentos de descrição do projeto, elaborados pelas empresas e submetidos à Verra como parte do processo de certificação em 2013 e 2020, nem fazem menção à sobreposição aos territórios das Resex. Esses documentos, assim como os relatórios de monitoramento dos projetos, são produzidos pelos próprios proponentes e posteriormente analisados por um “corpo de validação/verificação”.

Porém, a auditoria do segundo relatório de monitoramento do Ecomapuá, que compreende o período de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2017, levantou questionamentos sobre a propriedade das terras. Dois auditores da empresa Carbon Check (India) Private, contratada para executar o procedimento – e recomendada pela Verra – analisaram os Cadastros Ambientais Rurais (CARs) das propriedades e constataram a incidência sobre as áreas das Resex.

Fizeram referência também a uma recomendação expedida em março de 2018 pelo Ministério Público do Pará para que a Secretaria de Meio Ambiente estadual cancelasse os CARs sobrepostos a “áreas coletivas, com regularização fundiária já concluída, em benefício dos povos e comunidades tradicionais do Marajó”, citando especificamente o caso de Mapuá e Terra Grande-Pracuúba. Até hoje, os registros das quatro fazendas constam como “pendentes” no sistema, o que ocorre quando há sobreposição do imóvel a Unidades de Conservação, por exemplo.

Além da sobreposição, entrevistas feitas com lideranças da Amorema e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Breves, que disseram não ter sido “totalmente informados sobre as atividades do projeto”, fizeram com que a auditoria concluísse que a Ecomuapuá Conservação não tinha “o controle sobre todas as áreas nas quais as reduções de emissões de GEE foram contabilizadas, estando portanto em não-conformidade” com os requisitos da metodologia da Verra.

Em resposta ao relatório dos auditores, as empresas alegaram que os decretos de criação das Resex – o da Mapuá é de maio de 2005, e o da Terra Grande-Pracuúba, de junho de 2006 – haviam perdido a validade e, por isso, a Ecomapuá Conservação continuava proprietária das fazendas – as certidões de registro dos imóveis foram anexadas à documentação apresentada à Verra. Como base do argumento, citaram uma lei de 1962, segundo a qual a União teria dois anos para fazer a desapropriação por interesse social das terras – o que inclui o pagamento de indenização ao seu dono –, senão, ao fim do prazo, os decretos emitidos pelo governo federal expirariam. A Ecomapuá Conservação considera ser esse o caso e, portanto, defende que as Resex deixaram de existir em maio de 2007 e junho de 2008, respectivamente. Em outro documento, de 2015, as empresas mencionam ainda o limite de cinco anos – estabelecido por outra lei, de 1941 – para a caducidade dos decretos na falta da desapropriação.

No fim das contas, em junho de 2020, quando o relatório foi emitido, os auditores consideraram que a Ecomapuá Conservação tem “a propriedade dos créditos emitidos no período analisado” e aceitaram parcialmente as evidências apresentadas por ela, com a ressalva de que sejam reavaliadas na próxima auditoria devido à “complexidade do planejamento territorial na Amazônia”. Até lá, solicitaram que a empresa providencie, entre outros documentos, a atualização das certidões de registro das propriedades, emitidas pelo cartório de Breves há mais de dez anos, e dos CARs, que devem constar como “ativos”, ou seja, sem sobreposições às áreas das Unidades de Conservação.

A Pública solicitou entrevista e enviou questões por e-mail e WhatsApp a Lap Chan, que não respondeu até o fechamento da reportagem. Em entrevista presencial, os representantes da Sustainable Carbon insistiram no argumento de que os decretos de criação da Resex “tiveram seus efeitos extintos” com base na lei de 1.962, uma vez que a Ecomapuá Conservação Ltda “não recebeu nem emissão de posse de terra, nem declaração de desapropriação, muito menos o pagamento de indenização desde a criação destas Reservas”. Ressaltaram ainda que o projeto está “em linha com os objetivos das Reservas Extrativistas” e que “as comunidades foram sempre ouvidas e apoiadas por meio de programas e incentivos que o proponente do projeto instigou, sem quaisquer interesses políticos” (leia aqui a íntegra das respostas).

Caos fundiário

Para Adriano Camargo Gomes, um dos advogados que representam a Amorema, a interpretação da Ecomapuá Conservação é “frágil”, embora ele não discuta seu direito à indenização por parte da União. “Os efeitos jurídicos [dos decretos de criação das Resex] não são decorrentes só da desapropriação, mas também da Concessão do Direito Real de Uso, que está válida. Ele [Chan Lap Tak] precisaria anulá-la para de alguma forma ter esse reconhecimento que sustenta, não basta ter o título da propriedade”, afirma. “Ele não pode ignorar a Concessão do Direito Real de Uso, porque ela foi outorgada pela União. Se prevalecesse seu raciocínio, todas as Unidades de Conservação do país, onde não houve regularização fundiária, simplesmente não existiriam mais.”

Além disso, quem efetivamente realiza os serviços de preservação ambiental vendidos pela Ecomapuá Conservação são as comunidades extrativistas, que vivem na área do projeto e tiram seu sustento de atividades que mantêm a floresta em pé, como a colheita e venda de açaí, manejo sustentável de madeira e agricultura de subsistência. “Quem está garantindo que o crédito de carbono exista é a própria população”, assinala Gomes. De acordo com o advogado, como os moradores exercem a posse nas terras, “qualquer exploração econômica que exista dentro da reserva extrativista deveria passar pela população, o que com certeza não foi feito.”

Os dispositivos constitucionais também vão contra o argumento da Ecomapuá Conservação e da Sustainable Carbon, explica Cláudio Maretti, presidente do ICMBio durante o segundo mandato de Dilma Rousseff e titular da diretoria do órgão responsável por efetivar a regularização fundiária em Unidades de Conservação (Disat), entre 2016 e 2017. “A lei do SNUC [Sistema Nacional de Unidades de Conservação] está baseada na Constituição de 1988, segundo a qual a Unidade de Conservação só deixa de existir por lei. [Mesmo] se não desapropriar, ela não perde em nada o valor”, aponta.

De acordo com o inciso constitucional ao qual ele se refere, apenas uma nova legislação pode suprimir ou alterar os “espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos”, entre os quais se incluem as UCs, o que não aconteceu com os decretos da criação das Resex Mapuá e Terra Grande-Pracuúba, nunca revogados por qualquer norma posterior.

Mesmo que a Ecomapuá Conservação possa reivindicar a propriedade sobre os imóveis pela falta de indenização, explica Maretti, isso não é justificativa para ignorar o direito ao território tradicional das comunidades extrativistas, que existe independentemente do reconhecimento do Estado, formalizado pela criação das Resex. “Há dois erros: o primeiro, em relação à caducidade [das UCs], o segundo, de não ser ético e socialmente justo ao não reconhecer a comunidade tradicional”, diz o especialista. Para ele, a Verra, que concedeu a certificação ao projeto, e as empresas que compraram os créditos de carbono também deveriam ser questionadas.

Procurada pela Pública, a Verra afirmou que todos os programas gerenciados por ela “incluem salvaguardas que garantem os direitos das comunidades indígenas e locais”, cujos direitos são “extremamente importantes” para a organização (leia a nota na íntegra).

Entre as compradoras dos créditos de carbono do projeto, a Deloitte Brasil informou, por meio de sua assessoria de imprensa (leia íntegra), “que tomou conhecimento do caso em questão apenas ao receber demanda de posicionamento” da reportagem. Sobre o protesto movido pela Amorema, disse ter verificado “que o processo judicial está arquivado desde 21/3/2019” (o arquivamento se deu depois que o juiz deferiu o pedido, que permanece válido). Em nota (leia aqui na íntegra), o Instituto Unibanco comunicou, que “após a análise da carteira de projetos da Sustainble Carbon, dentre uma série de iniciativas positivas apresentadas, e que contam com a metodologia Verified Carbon Standard (VCS)”, escolheu o projeto Ecomapuá em razão de sua localização, pois “à época, o Instituto mantinha uma parceria com o Governo do Estado do Pará, por meio do programa Jovem de Futuro”. O Santander Brasil disse, também em nota (leia a íntegra), que “adquire créditos de carbono de projetos verificados e auditados por terceira parte independente cuja questão de uso da terra e conformidade legal, além de outros aspectos, são requisitos fundamentais da análise.” A Swire Pacific Offshore não respondeu até o fechamento da reportagem.

Créditos de carbono em floresta e regularização fundiária

Especialista em áreas protegidas e também pós-doutorando em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP), Maretti ressalta que imbróglios como o envolvendo o projeto Ecomapuá estão relacionados, entre outros fatores, ao fracasso do governo federal em regularizar a situação fundiária de Unidades de Conservação, tanto por falta de orçamento quanto de vontade política. Esse, aliás, é um dos grandes problemas relacionados às UCs, conforme explica o professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) Girolamo Treccani, especialista em Direito Agrário. “Cria-se uma UC de alguns milhões de hectares e se acha que, por causa disso, está tudo resolvido. Mas não está”, diz.

Os problemas com regularização fundiária se estendem a todo o país, o que pode ser um empecilho à realização de projetos para a compensação de emissões como o Ecomapuá. “Muitas organizações a favor do mercado de carbono são contra os os offsets florestais [mecanismos de compensação de GEE por meio créditos de florestas] porque há aí uma questão fundamental, que não tem como negar, que é a situação fundiária do país”, explica Letícia Tura, diretora-executiva nacional da ONG FASE e ex-integrante da Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+), responsável por coordenar e monitorar a implementação da Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+) do governo federal. “Há muitas situações de conflitos fundiários, e de irregularidade fundiária também – grilagem e sobreposição –, muitas áreas públicas ainda não destinadas, devolutas. Isso traz uma insegurança fundiária muito grande, principalmente na Amazônia Legal”, diz.

A falta de regulamentação do próprio mercado voluntário de carbono no Brasil também contribui para o surgimento de iniciativas cuja legitimidade é questionada, já que deixa um vácuo de diretrizes a serem seguidas em termos de salvaguardas de direitos, transparência e verificação, entre outros pontos. O único projeto de lei sobre o tema, o PL 290/2020, que tramita na Câmara dos Deputados, é de autoria do vice-presidente da Casa, Marcelo Ramos (PL-AM), e converge interesses dos setores empresarial, industrial e do agronegócio, mas as comunidades não foram ouvidas. Também não há normatização específica para a questão no ICMBio. Em abril de 2016, por meio de um memorando sobre o Ecomapuá, o órgão declarou a impossibilidade de dar “qualquer chancela ou suporte a tratativas relacionadas a projetos de crédito de carbono em Unidades de Conservação federais” diante das orientações do Ministério do Meio Ambiente sobre o tema à época. Segundo o documento, a pasta considerava que ações privadas de créditos de carbono estavam em desacordo com a ENREDD+ – posicionamento que, segundo apurou a Pública, não sofreu atualizações até o momento no ICMBio.

Especialistas ouvidos pela reportagem indicam que a lei da Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), de janeiro deste ano, pode abrir caminho nesse sentido. Ela determina que “Unidades de Conservação de proteção integral, reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável” podem ser alvo de projetos de pagamento por serviços ambientais e que sua contratação terá como prioridade as “comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares e empreendedores familiares rurais”. No entanto, ainda falta maior detalhamento de diretrizes.

Mas, ainda que haja um arcabouço legal sobre pagamentos por serviços ambientais e mercado voluntário de carbono, isso não garante o respeito aos direitos territoriais e das populações tradicionais. Para Fabrina Furtado, professora do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), pesquisadora das relações entre projetos REDD+ e violações de direitos tradicionais, o problema está no modelo em que esses mecanismos se baseiam. “A questão estruturante é a ideia desses projetos poderem compensar as emissões de corporações, o que significa ocultar os responsáveis pelo desmatamento. E se por um lado oculta, por outro passa a responsabilidade para os comunidades e os povos [tradicionais], que têm historicamente protegido a natureza, inclusive por ter um outro tipo de relação com aquele meio onde vivem”, aponta. ‘Você desloca o problema, mas não o resolve: não resolve as causas do desmatamento, das mudanças climáticas, não discute o modelo de produção e de consumo.”

Poder de escolha

Para Simone Rabelo, coordenadora do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio em Breves – que engloba as Resex Mapuá e Terra Grande-Pracuúba – a ausência de diretrizes oficiais a serem seguidas por projetos como o Ecomapuá em Unidades de Conservação vulnerabiliza as comunidades. “A perspectiva desse trabalho, como está sendo executado hoje, justamente por falta dessa normatização, faz com que a população tradicional perca seus direitos”, afirma. “Tenho a impressão de que esse projeto está sendo executado como se fosse dentro de uma propriedade privada, não dentro de uma Resex, uma Unidade de Conservação federal com população tradicional. Tanto é que nenhuma das Salvaguardas de Cancun está sendo seguida.”

As Salvaguardas de Cancun foram definidas pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) como princípios a serem observados na implementação de ações para REDD+ pelos países. Determinam, entre outros pontos, o “respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e membros de comunidades locais” – nas quais se incluem, no contexto brasileiro, as comunidades tradicionais, como é o caso das populações extrativistas, conforme especificou a CONAREDD+ em 2017 – e a sua “participação plena e efetiva”, enquanto parte interessada, nas iniciativas de REDD+ que as afetam.

Para além das discussões sobre a efetividade do mercado de créditos de carbono no combate à crise climática, Rabelo defende sua regulamentação em UCs federais para garantir os direitos das comunidades tradicionais. Em artigo publicado em outubro do ano passado, ela calculou que as áreas das fazendas em nome da Ecomapuá Conservação incidentes à Resex Mapuá podem render anualmente ao menos R$ 6,6 milhões com a venda de créditos – dinheiro que poderia, pelo menos em partes, chegar diretamente às mãos dos moradores da reserva, para que definissem a destinação do dinheiro de acordo com seus próprios interesses.

A Ecomapuá Conservação alega que, em troca, realiza benfeitorias à comunidades. Segundo informações da própria empresa, até dezembro de 2017, ela havia patrocinado a construção de um viveiro de mudas e de um secador de sementes, feito doações mensais de R$1.500,00 a uma das escolas locais, pago bolsas de estudos a dois moradores e mantido um campo de futebol, entre outras coisas. A Sustainable Carbon informou ainda à Pública que a Ecomapuá já ofereceu também às populações das Resex cursos e treinamentos sobre técnicas de produção sustentável e combate a incêndios, construiu tanques de piscicultura e centros comunitários, além de ter promovido o reflorestamento de áreas das reservas e auxiliado posteriormente em sua manutenção.

A empresa também deu apoio às atividades econômicas relacionadas ao açaí, do qual muitos habitantes das reservas tiram seu sustento, ajudando a colocar em prática um antigo projeto das comunidades, a Coama (Cooperativa Agroextrativista dos rios Aramã e Mapuá), e a obter o certificado de produção orgânica do fruto, que hoje é comercializado pelas famílias cooperadas.

Para os especialistas consultados pela Pública, porém, o problema é que além de aplicar na comunidade um volume bem menor do que o total de recursos obtidos pelo projeto, o poder de decisão sobre o que realizar com a renda do projeto está nas mãos da Ecomapuá Conservação, o que não se resolve apenas com reuniões, como fazem as empresas. “O melhor das Salvaguardas de Cancun é perguntar para a comunidade o que ela quer. O primeiro de tudo, que não foi respeitado, é [questionar] se ela quer participar disso [projeto de carbono]. Depois que aceita, é necessário perguntar: o que vocês querem?”, argumenta Rabelo. “É isso que precisa ser respeitado: o direito deles. Não vir uma empresa de fora e achar que a instalação de um viveiro, a realização de oficinas para as brigadas de incêndio ou a estruturação de uma cooperativa seria o suficiente para compensar.”

*Colaboraram Bianca Muniz, Matheus Santino, Rafael Oliveira e Raphaela Ribeiro

#Envolverde