“Socorro, socorro, estou me afogando!”, grita a pequena Abigail, de 4 anos, para seu príncipe encantado, num trecho do livro “Em defesa do faz de conta”, da psiquiatra e ativista norte americana, Susan Linn. O resto, a própria Susan descreve, uma vez que participou pessoalmente da brincadeira: “Curiosa para ver o que Abgail faria, pulei no mar e logo comecei a gritar: ‘Socorro, não sei nadar!’. De repente, a história mudou. ‘Eu lembrei como se nada!’, exclamou a pequena, saindo em meu socorro, salvando-se a si mesma e ao príncipe.”

Esta citação de Susan remete imediatamente a dois fatos que clamam por uma reflexão. Por um lado, trata-se da chamada Escola de Princesas onde meninas, só meninas, imersas num ambiente absolutamente cor de rosa, aprendem, a partir dos quatro anos, sobre etiqueta, cosmética, culinária, arrumação da casa, participam de passeios de limusine e, conforme exalta uma das mães: “Acredito que ela não vai dividir grandes funções com o marido porque ela vai pedir que o marido compre aquela flor, ela vai pedir que o marido traga aquele detalhe que ela quer pra dentro de casa.”

Quanto ao outro fato, o próprio nome diz de sua contraposição ao primeiro: Curso de Deprincesamento, criado pela Oficina de Proteção dos direitos da Infância da cidade de Iquique, no Chile. O propósito é estimular a autonomia das meninas, de nove a quinze anos, para ampliar nelas as possibilidades do que é ser mulher a fim de se defenderem de abusos. E também para extinguir conceitos como a procura do príncipe encantado como forma de serem mantidas ou salvas por eles como retratam a maioria dos filmes baseados em versões praticamente comerciais dos contos de fada originais.

Se é de se lamentar que os abusos contra a mulher levaram a organização chilena a adotar um curso onde meninas tenham que aprender a se defender numa cultura machista, é surpreendente também que tantas mulheres apóiem a ideia de especializar suas filhas para bem servir em lugar de estimulá-las na busca da autonomia.

É urgente refletir, então, sobre o quanto a cultura da fragilidade coloca as mulheres cada vez mais para fora do cenário profissional e político. Em lugar de príncipes encantados, a verdadeira metade que falta para elas é, por exemplo, a ocupação igualitária nas tribunas e cargos públicos, a equiparação de seus salários com os de homens na mesma função, o fim da violência doméstica, a proibição de seu uso como mero objeto sexual tão impunemente visível até nos comerciais de cerveja e a erradicação dos estupros cuja culpa ainda recai muitas vezes sobre elas mesmas sob alegações cínicas, incluindo o tipo de roupa que estariam usando, principalmente se não for cor de rosa.

Vale imaginar o que devem entender os meninos que hoje veem meninas se embrenhando em cursos para melhor atendê-los no futuro enquanto o contrário é impensável para eles. Se criar os filhos e cuidar da vida doméstica são tidos como tarefas exclusivas da esposa, o que sobrará para estes meninos a não ser a constatação de que nasceram para governar enquanto elas nasceram para ser, quando muito, primeiras damas?

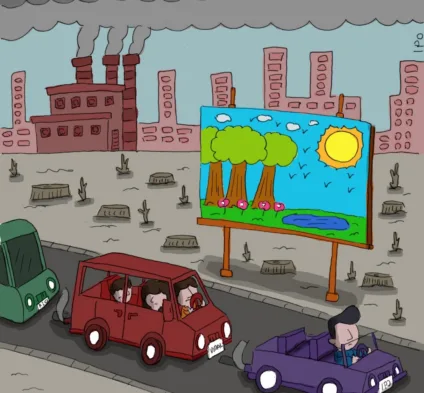

E como por trás de uma insensatez geralmente tem outra, o que dizer a respeito do encurtamento da infância causado por todo esse chamamento das crianças para questões do mundo adulto? O simples consenso geral de que as crianças devem brincar em lugar de se preparar para matrimônios ou aprender a se defender de abusos, já seria um indicativo forte de nossa evolução. Isto porque, brincando livres das competições adultas, meninas e meninos têm a oportunidade de construir sua identidade única, de se expressar com liberdade, de confirmar sua dependência mútua, de descobrir seus genuínos desejos e de crescerem para ser o que quiserem ser, num mundo nem rosa nem azul, mas da cor da igualdade de gênero e do respeito aos direitos.

(*) Maria Helena Masquetti é graduada em Psicologia e Comunicação Social, possui especialização em Psicoterapia Breve e realiza atendimento clínico em consultório desde 1993. Exerceu a função de redatora publicitária durante 12 anos e hoje é psicóloga do Instituto Alana.