Por Beatriz Carneiro, Laura Scofield, Yolanda Pires, Agência Pública –

Por Beatriz Carneiro, Laura Scofield, Yolanda Pires, Agência Pública –

Povos em Alagoas, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Acre falaram à Pública sobre o impacto que teria a aprovação da tese do Marco Temporal a ser julgada no STF nesta semana

No dia 30 de junho deste ano, a líder Guarani Kaiowá, Kunã Aranduhá, fez um protesto em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) com outras lideranças indígenas. “Se isso [Marco Temporal] passa, eles conseguem explorar o que resta, invadindo mais uma vez o nosso território, como invadiram há 521 anos atrás”, disse à Agência Pública.

Na data, estava agendado o julgamento — adiado para esta quarta-feira, 25 de agosto — do recurso extraordinário com repercussão geral que decidirá se os territórios indígenas devem ser demarcados ou se deve ser usada a tese do “marco temporal”, que caracteriza a terra indígena somente aquela tradicionalmente habitada pelos indígenas no momento da promulgação da Constituição Federal, em outubro de 1988.

O “marco temporal” foi estabelecido pelo próprio STF no julgamento da demarcação da TI Raposa Serra do Sol, em Roraima, 2008.

Agora, a bala de prata é o recurso que diz respeito a uma ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xokleng, da terra indígena Ibirama-Laklãnõ, onde também vivem povos Guarani e Kaingang. O que sair decidido do plenário da corte terá “repercussão geral”, o que significa que a decisão servirá como parâmetro para outros julgamentos.

Livai Paté Xokleng, que voltou a Brasília nesta semana, declarou que espera que seja “respeitado” o “direito originário”, e confia “que o STF vai cumprir a Constituição Federal”. A expectativa é que em pouco mais de 48h, os indígenas saibam, afinal, qual a decisão sobre o tema: se irá favorecê-los, negando a tese, ou prejudicá-los, dando guarida ao argumento defendido por ruralistas.

Atualmente, as terras de dezenas de povos estão ameaçadas por conta da tese, o que significa que aquelas já demarcadas podem ser reduzidas e as que ainda estão em processo podem nunca ser regularizadas. Dados do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), de 2019, apontam que, caso aprovada, 63% dos territórios tradicionais que existem hoje no Brasil podem ser afetados, percentual que representa os 829 processos de demarcação paralisados ou com alguma pendência pelo Estado.

“A terra é nossa vida, não existe nada sem a terra”, diz Tanawy Xukuru-Kariri, liderança do povo Xucuru-Kariri e também coordenador da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME). No primeiro ano do governo Bolsonaro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública paralisou o processo de demarcação da terra Xukuru-Kariri e de outras 16 terras indígenas a partir da tese — número que não inclui decisões judiciais com as mesmas determinações.

As paralisações aconteceram sob o Parecer nº 005/2017 da Advocacia-Geral da União (AGU), que propôs a aplicação da tese baseando-se na decisão do STF sobre a terra indígena Raposa do Sol (RR). No documento, a então advogada-geral da União, Grace Maria Fernandes, declarou que a decisão sobre o assunto deve contar com participação indígena, mas não necessariamente precisa ser aceita pelas comunidades.

Em 2018, o parecer foi considerado antijurídico por membros do Ministério Público e, em maio de 2020, acabou suspenso pelo STF enquanto aguarda justamente o julgamento final marcado para esta semana. Ainda assim, como demonstra investigação da Agência Pública, o argumento continua sendo utilizado em decisões judiciais recentes.

Lideranças e organizações indígenas procuradas pela reportagem rechaçam a ideia do marco temporal sob o argumento central da inconstitucionalidade. “Não há tempo certo para que os povos indígenas requeiram seus direitos porque eles, além de imprescritíveis, são inalienáveis”, diz Maurício Terena, advogado e assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

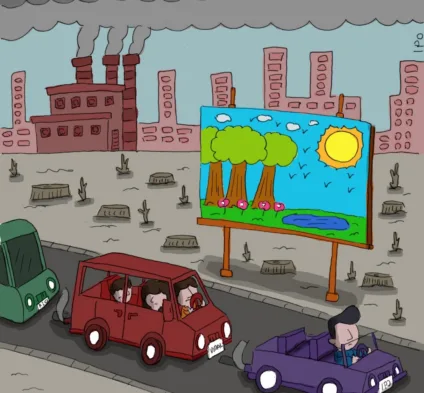

Terena ressalta que ao privar os povos originários do direito à terra, parcial ou integralmente, restringe-se também o acesso à educação, saúde e vida digna. “Quando a gente reivindica, a gente num está reivindicando só um pedaço de terra que a gente vai usar pra explorar como os não-indígenas fazem. A gente está reivindicando a nossa vida, a nossa cultura, o nosso bem-estar, a nossa saúde”, concorda Tanawy, do povo Xucuru-Kariri de Alagoas.

As lideranças também argumentam que o marco temporal não considera situações em que povos tenham sido obrigados a sair de suas terras tradicionais para não serem dizimados. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, ao menos 8,3 mil indígenas foram mortos na Ditadura Civil-Militar.

Por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), a reportagem obteve lista com nomes de 17 terras indígenas cujos processos, em fase final, foram devolvidos à Funai pelo ministério liderado à época pelo ex-ministro Sergio Moro, utilizando o marco como justificativa.

Fachin foi contra e citou “progressivo etnocídio”

Luísa Molina, antropóloga e pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB), explica que a terra índigena “nunca” é uma terra qualquer: “Cada terra é particularmente importante para aquele povo. A Constituição já entende isso, ela fala que as terras indígenas são fundamentais para sobrevivência física e cultural de um povo”. Ela pontua que tirar a terra de um povo é promover genocídio, porque se tira as possiblidades do povo se contituir como diferenciado.

Nesse sentido, o relator do Recurso Extraordinário 1.017.365, do povo Xokleng, no STF, Edson Fachin, é o único voto conhecido até o momento. Ele já votou contra a validade da tese, justificando que a mesma representa o “progressivo etnocídio” da cultura indígena, além de “lançar essas pessoas em situação de miserabilidade e aculturação, negando-lhes o direito à identidade e à diferença”.

Para o povo Xukuru-Kariri, o marco temporal, além de significar a restrição do direito originário à terra, traz ainda mais dor: sítios arqueológicos sagrados podem ser perdidos caso a tese seja aprovada. “Tem uma parte do território que é um cemitério do povo Xukuru-Kariri, e tem outro pico que é um local de oração.” Seria uma perda “irreparável”, explica Tanawy, referindo-se aos “locais religiosos, locais que a gente preserva há milênios, desde a nossa existência”.

A luta pelo território do povo vem de sempre, contam as lideranças. Porém, mesmo com décadas de luta e retomadas, que muitas vezes levaram ao assassinato ou desaparecimento de parentes, somente pouco mais de 7 mil dos 36 mil hectares reinvindicados foram demarcados (mas ainda não homologados). Depois de 1988, outros espaços foram retomados, e um novo processo se iniciou na Funai, paralisado em 2019 sob justificativa da tese.

Mas nem mesmo as terras já demarcadas estão seguras. Atualmente, os não-indígenas vivem em quase 5 mil hectares do território e, segundo a liderança alagoana, os invasores não hesitam em “botar fogo e aumentar a cerca”.

Em abril de 2019, por exemplo, foi inaugurada a revitalização de um ponto turístico em Palmeira dos Índios (AL), cidade próxima às aldeias dos Xukuru-Kariri. Trata-se de uma estátua do Cristo Redentor construída em um local já reconhecido como terra indígena e sagrado para o povo originário. “Muitas peças que ‘tavam plantadas lá foram arrancadas para colocar no museu, pra dar lugar à implantação do Cristo. Isso é uma agressão muito forte que a sociedade não vê. Se chegasse uma pessoa pra demolir um cemitério, arrancar os entes queridos das pessoas da alta sociedade de lá pra colocar uma estátua, eu tenho certeza que o Ministério Público e outras organizações estariam em cima”, reclama Tanawy.

Como explica Gersinaldo Xucuru-Kariri, da aldeia Fazenda Canto e presidente da Associação Indígena Xucuru-Kariri, vários sítios arqueológicos sagrados “não estão nas atuais aldeias”, e podem ser perdidos se a tese for aprovada. “O marco temporal significa a morte do povo Xukuru-Kariri e dos povos indígenas do Brasil”, diz.

O povo Wassu quer terra para educar as crianças

Outro povo alagoano, o Wassu, da terra Wassu-Cocal, foi afetado pelo marco temporal ainda não referendado pelo Supremo. Os cerca de dois mil indígenas, que reconhecem 57 mil hectares como território tradicional, vivem hoje em cerca de três mil, espaço homologado, mas que não é suficiente para assentar a população, manter as práticas culturais e rituais sagrados. “Para o ritual a gente precisa de uma extensão muito grande, porque a prática é feita dentro da mata virgem”, explica Júnior Wassu, liderança da etnia e representante dos povos indígenas de Alagoas e de Sergipe.

A restrição de terra também afeta a produção de alimentos: “Hoje nossa comunidade tem muitos indígenas pelo Brasil afora, porque eles foram obrigados a sair do território. Não há condições de se manter aqui por não ter a terra suficiente para manutenção do povo”, diz.

Depois de “muita luta”, em 2007, os Wassu iniciaram um processo de reconhecimento para garantir o acesso a mais 11 mil hectares de seu território. Em fase final, como em outros 16 casos, a conquista foi barrada pelo Ministério da Justiça sob o marco temporal. Enquanto isso, “os 11 mil hectares que estamos reivindicando foram tomados pelos fazendeiros e posseiros, e ainda se encontram nas mãos deles. Nossa terras estão sendo usadas para monocultura e para pecuária”, aponta Júnior. “O pessoal não sabe explorar a terra de forma adequada e isso traz uma série de situações negativas para a população”, lamenta, mas garante que, se devolvido o território, eles vão recuperá-lo.

Porém, “se o marco temporal passar, ele afeta diretamente essas reivindicações, porque elas estão sendo feitas após a data da promulgação da Constituição”. Sem terra, a conservação dos costumes tradicionais fica ameaçada, como conta o entrevistado: “A nossa preocupação é com as gerações futuras, porque com essas mudanças a gente tem medo das novas gerações não terem, perderem a preservação da cultura, da natureza”.

“A nossa bandeira principal pelo território também é garantir que a gente tenha território para montar [escolas]… A gente também trabalha educação diferenciada, trabalha saúde diferenciada, tem um modelo indígena dentro da comunidade. É diferenciado justamente pela parte da cultura tradicional”, conta Júnior.

“Não tem mais espaço pra ninguém” nas aldeias dos Guarani-Kaiowá

“Depois de 88 houve muitos movimentos de retomadas dos nossos lugares, e agora o atual governo [do Mato Grosso do Sul] vem entrando nas nossas terras, as arrendando com plantios de soja e jogando agrotóxicos”, declara Eliseu Pereira Lopes, representante da Aldeia Kurusu Ambá, área de retomada à espera de demarcação no município de Coronel Sapucaia, no conselho Aty Guasu (Grande Assembleia Guarani e Kaiowá), no Mato Grosso do Sul.

Os Guarani-Kaiowá são alvos de violência em uma região cercada pelo agronegócio. A constância dos conflitos fundiários desestrutura a comunidade, como explica a antropóloga Luísa Molina: “Eles tiveram as terras roubadas pelo estado, entregues para fazendeiros e foram removidos e levados para reservas diminutas para viver em situação de confinamento”. “Não é à toa e não é fácil que eles tenham um dos maiores índices de suicídio no país, muito maior do que da população não-indígena”.

Para Eliseu, “o marco temporal vai piorar mais ainda toda essa situação”. “Antes nós vivíamos com liberdade nas aldeias, agora estamos sob ataques dentro das comunidades”, conta.

Em agosto de 2021, às vésperas do julgamento da tese pelo Supremo, o argumento ainda não validado foi utilizado mais uma vez para restringir o direito dos Guarani-Kaiowá às terras que historicamente habitam. O caso em questão envolve a aldeia Arroyo-Korá, cuja homologação está suspensa parcialmente por liminar da Justiça. O processo corre no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a argumentação do relator, Marco Aurélio Bellizze, cita o caso de Raposa Serra do Sol como se o mesmo tivesse estabelecido que o marco temporal é critério “insubstituível” para que as terras sejam recuperadas. A decisão de Bellizze encaminha o caso a julgamento e afirma que os indígenas — chamados de “silvícolas”, nome com conotação pejorativa — é que seriam os “invasores”, já que o território reivindicado estaria em posse de não-indígenas desde 1980. Em 2012, por meio de uma retomada, os Guarani-kaiowá recuperaram a terra que atualmente buscam regularizar.

Eliseu conta à Pública que teme perder a sua terra depois de muita luta com fazendeiros para reocupa-lá, medo que paira até sobre as aldeias já demarcadas. Enfatiza: “somos a segunda maior população indígena do Brasil, somos 52 mil Guarani-Kaiowá, cada aldeia abriga uma população de 5 mil a 12 mil. Nossa luta é pelo espaço, não temos mais espaço. Estamos retornando para nossos territórios tradicionais, o marco temporal nos afeta e nós vamos resistir, vamos continuar resistindo porque nós não temos pra onde ir”.

Com medo de retaliação por viver em área de fronteira com o Paraguai, o líder e professor Kunumi Apyka Rendyju do povo Guarani-Kaiowá da Aldeia Pirajuí, do município de Paranhos, pediu para ser identificado somente com seu nome índigena. “Aqui, se abre o bico demais, te calam com uma bala”.

Ele afirma que o marco temporal representa um retrocesso, e mesmo que já tenha a sua terra demarcada, está preocupado com a situação das outras aldeias do município: a própria Arroyo-Korá, além de Paraguassu (área de retomada), Potrero Guassu (declarada desde 2009, à espera de homologação), e o Acampamento Y’poy.

Temendo a superlotação que será realidade caso o marco seja aprovado, Kunumi explica que, se para o agronegócio a terra só é dinheiro, para os Guarani-Kaiowá não: “A terra é o que nos sustenta, ela está na base da organização política, social, econômica e ecológica dos Guarani-Kaiowá”. “[Se o marco temporal é aprovado] o que vai acontecer com o pessoal daqui da retomada que começou a reocupar seus territórios há cinco, dez, trinta anos?”, questiona.

Uma chancela à caça no território Memortumré-Kanela

No Maranhão, a terra indígena Memortumré-Kanela, onde tradicionalmente vive o povo Canela Ramkokamekrá, também figura entre os 17 processos de demarcação paralisados sob o marco temporal. Mesmo com o relatório de demarcação finalizado, o processo foi devolvido pelo Ministério da Justiça no início de 2019 à Funai, com base na instrução normativa da AGU.

A terra abriga mais de dois mil indígenas e, segundo lideranças, está ficando menor à medida que a população cresce. O processo devolvido previa a revisão da demarcação inicial, ocorrida em 1973, e consequentemente a ampliação do território para 100,3 mil hectares. A possibilidade de aprovação do marco temporal preocupa os indígenas, que reclamam da presença constante de invasores.

De acordo com levantamento do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 83 certificações de propriedades rurais privadas estão sobrepostas a territórios tradicionais no estado. Os invasores, como contou à Pública o cacique da aldeia Escalvado, Carloman Canela, seriam fazendeiros de cidades próximas. De acordo com Carloman, eles se vêem estimulados pela “nova Funai” de Bolsonaro, e pela tese do marco temporal. “A Funai não tá nem aí com o nosso território.”

Ele conta que os cupen (não-indígenas na língua Krikati/Pukobyé) fazem de tudo um pouco. Retiram madeira, queimam o cerrado, criam gado e, principalmente, entram para caçar, independente da hora e do dia. “Agora mesmo tem uma pessoa que tá ali, no mato, caçando”, relatou durante a entrevista.

Para além da violência física e dos impactos na alimentação, a invasão do território — que pode ser facilitada com a aprovação da tese — afeta também o acesso à saúde tradicional. Com o desmatamento e a queima de plantas nativas, Carloman conta que o acesso a medicamentos tradicionais “do mato” tem ficado mais difícil. “[Os invasores] queimam muitas árvores nativas que são medicinais”, lamenta.

Povo Nawa: do apagamento à luta por direitos

Durante quase todo o século 20, a narrativa oficial (e propagada pela sociedade acreana) era de que os Nawa estavam extintos. Dessa forma, na data da promulgação da Constituição eles sequer eram reconhecidos como povos originários — o que, na interpretação da tese, impediria a reivindicação dos territórios.

Nos últimos 22 anos, após terem suas identidades finalmente reconhecidas pelo Estado, o povo do extremo oeste do Brasil, da cidade de Mâncio Lima (AC), luta pelo direito ao seu território tradicional. Dentro do Parque Nacional da Serra Divisor, o povo da TI Nawa tenta reverter anos de esbulho (roubo de seus territórios por não-indígenas) e apagamento por meio de um processo de autodemarcação. Eles reivindicam uma área de 55 mil hectares.

“Até hoje ainda ‘tamo’ na luta, a gente já repassou vários documentos diretamente pra Funai, em 2019 tivemos três assembleias com profissional do ICMBio”, conta Railson Oliveira Nawa, Cacique da aldeia Novo Recreio. “Nesse ano de 2021, o povo Nawa, a gente se reuniu e nós preferimos fazer uma autodemarcação da nossa terra”, continua. Eles reivindicam uma área de 55 mil hectares.

Tarisson Nawa, primo de Railson e assessor de comunicação do Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, atribui ao racismo o entendimento de que seu povo havia sido extinto. O assessor conta que, em 1999, quando os Nawas foram reconhecidos, os gestores do Parque Nacional da Serra do Divisor queriam que eles saíssem do território e fossem para um assentamento rural na mesma cidade. “Os meus parentes não queriam sair do território, primeiro porque existe uma trajetória de vida dentro do nosso território”, conta. “Inclusive, os nossos cemitérios dos nossos antigos estão ali dentro”. Um desses antigos é a tataravó de Tarisson, Mariana/Mari Ana (conhecida também como Mariruni), a “ancestral mais antiga” e fundadora do povo Nawa.

Indígenas do povo Nawa contam ainda que eram submetidos a trabalhos análogos à escravidão por donos de seringais da região. “Quando não matavam, eles [os donos dos seringais] escravizavam. No caso dos meus parentes, era uma escravização moderna, eles não eram acorrentados e não eram fechados em um determinado lugar, podiam migrar de uma colocação pra outra; mas tinham sempre que se dirigir ao dono do barracão, ao dono do Seringal”, conta. “Isso atrapalhou demais a afirmação da nossa identidade, porque os parentes tinham medo.”

48h decisivas em Brasília

A necessidade de barrar o marco temporal levou povos originários de todo o Brasil a se mobilizarem em Brasília (DF) no chamado Levante Pela Terra. Foi montado um acampamento na cidade em junho, já que a tese seria julgada no dia 30 daquele mês. A ação uniu diversas etnias em atividades para demonstrar a importância da demarcação da terra tanto para os indígenas quanto para os não-indígenas, já que os povos tradicionais são grandes responsáveis pela preservação do meio ambiente.

Em 23 de junho, antes da data marcada para o primeiro julgamento, uma carta aberta foi enviada aos ministros do STF. A carta, assinada por mais de 300 pessoas, entre juristas, artistas e pesquisadores acadêmicos não-indígenas, considera que “o tratamento que a Justiça Brasileira tem dispensado às comunidades indígenas, aplicando a chamada ‘tese do marco temporal’ para anular demarcações de terras, é sem dúvida um dos exemplos mais cristalinos de injustiça que se pode oferecer a alunos de um curso de teoria da justiça”. Para os envolvidos, o recurso extraordinário do Povo Xokleng é o “principal caso indígena” da história da Suprema Corte brasileira.

Para acompanhar a votação na quarta-feira (25), indígenas de todo o Brasil têm desembarcado desde ontem na capital federal para pressionar pela anulação da tese no acampamento Luta Pela Vida, fixado na Praça da Cidadania. Serão sete dias de atividades com “intensa programação de plenárias, agendas políticas em órgãos do Governo Federal, e embaixadas, marchas e manifestações públicas”, de acordo com o site da APIB, entidade organizadora. “[O julgamento] pode definir o futuro das demarcações das terras indígenas”, evidenciam.

#Envolverde

Por

Por